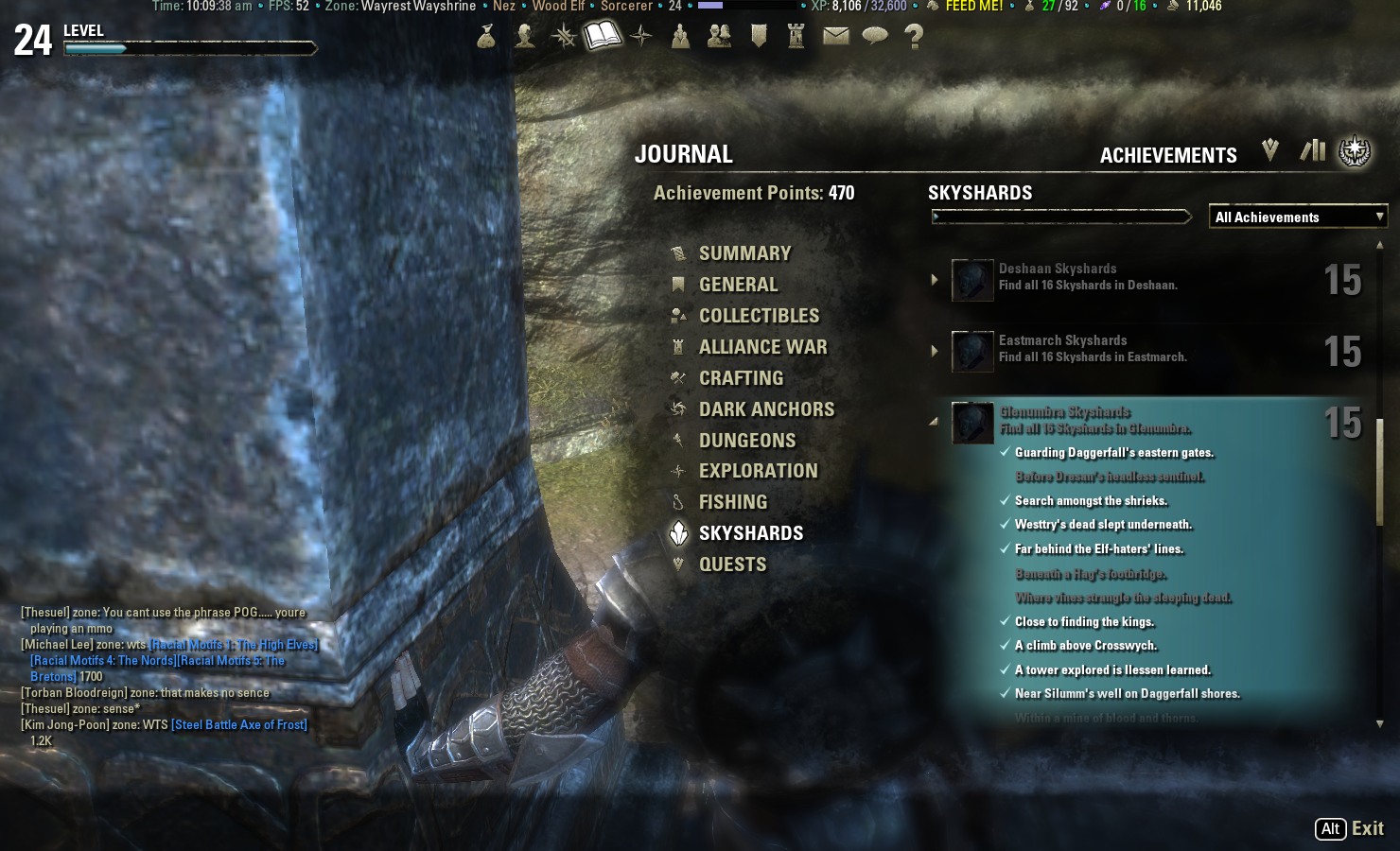

現在セットしているスキルの、PvE、PvPでの使用感なんかを紹介。

【セットアップ】

- Blood Craze: melee damage, breed, life steal

- Blinding Flurry: melee damage, off balance

- Whirling Blades: melee PBAoE, stamina recovery

- Endless Fury: ranged damage, magicka recovery

- Liquid Lightning: ranged GTAoEDoT, stamina recovery

- Energy Overload: ranged damage, corn AoE, magicka recovery, ultimate steal

【装備】

武器はDual Wield。最終的にはダガー2本が理想。鎧はMediumが5パーツ、Lightが2パーツ。

【構想】

「Blood CrazeでDoTをいれつつ微回復しながら、Blinding FlurryでOff BalanceからのHeavy Attack、Knockdownという流れをベースに、近接するまでの時間は走りながらのEndless Furyでダメージを与えていく。AoEが欲しい場面では、Whirling BladesとLiquid Lightningのリソースの違う2つのスキルを交互に使ってAoEをスパムする。Ultはmagicka回復用」

【現実】

Blood CrazeはPvEでの信頼性が低かった。敵をBreedさせることによってダメージを与え、かつ、Breedダメージの何%か自己回復するというスキルなんだけども、Breedの効かない敵(アンデッドとか)が多くて、ポテンシャルを発揮してくれない。とはいえ、Breedが通る相手であれば、発生も早く、コスパも悪くない感じ。PvPでも当てやすい。

Blood CrazeはPvEでの信頼性が低かった。敵をBreedさせることによってダメージを与え、かつ、Breedダメージの何%か自己回復するというスキルなんだけども、Breedの効かない敵(アンデッドとか)が多くて、ポテンシャルを発揮してくれない。とはいえ、Breedが通る相手であれば、発生も早く、コスパも悪くない感じ。PvPでも当てやすい。

Blinding Flurryは、思ったよりもOff Balanceを誘発しないし、誘発しても有効に使いにくい。6連撃のスキルで1発あたり4%の確率だから、6発全部命中した時のOff Balance誘発率はトータルで25%くらいになるはずなんだけども、そんなにOff Balanceにできてない気がする。で、運よくOff Balanceを誘発できても、最初の1、2発目で誘発してしまうと、そのあとの4、5発の発動を待ってからHeavy Attackをしても、Knockdownに間に合わなかったりする。モーションが長いからPvPでも使いにくい。かっこいいしダメージも大きいから使いたいんだけどね。ロマンスキルっぽい。

Whirling BladesはPvEでは悪くない。適正レベルのNPCが3体、というようなところで、Liquid Lightningをかけたところで追撃に使うと強い(HPが少ない相手ほどダメージが出るので後出し)。ただmorphで得られるスタミナ回復効果はいまいちで、その部分は期待はずれだった。PvPで使うには半径5mというのは範囲が狭すぎて、使うべき場面がかなり限定される。

Endless Furyは使い方が違ったな、という印象。走りながら撃つ初撃のDDとしては威力が低すぎた。低HPの相手にトドメをさすときに威力を発揮するスキルなので、初撃や牽制に使うとコスパが悪い。トドメ用DDとしてはかなり強い。初撃はLiquid Lightningのほうが相手が止まっているPvEなら強い。

Liquid Lightningは思ったよりも面白い。あまり使われていない気がするので、ヒネクレモノとしては使ってて楽しい。PvEではかなりコスパのいいダメージ源になる。最大の欠点は、当てにくいこと。地面設置型のAoEなんだけども、個人的には対象指定AoEにして欲しかった。28mの射程があっても、28m先の地面を素早く正確にポイントするのはどう考えても無理。そのおかげでPvPでは使いにくい。

Energy Overloadは使いこなせてないなぁ。最適にトグルさせれば強そうなんだけど、それができない。落ち着いた場面でのマナ回復に使うのがせいぜい。要修練。

【考察】

大きく当初の構想が破綻しているのは、開幕時の「走りながらEndless Fury」という部分。コスパが悪すぎて、あまり意味のない行動だった。

そこでEndless FuryをギャップクローズできるBall of Lightning(Bolt Escape)に置き換えて、ギャップクローズとCCとを兼ねるのも手かなぁと思っている。特にPvPでは、そのほうが突貫重視のギルドの戦術にも沿いそう。15mジャンプ、ってのが制御が難しそうだけども。ダメージがないので、PvEでは多分微妙。

あとはBlinding Flurryのロマンを追うのもいいけど、ここをCritical Surgeからの通常攻撃にするのも安定感は出そう。Critical SurgeはCriticalしてなんぼなところがあるから、Critical率を信頼できる値にまで上げられるエンドゲームでのスケールが大きそう。

Ultは正直全然有効に使えてない。トグルの制御はめんどうくさすぎた。Mage GuildのIce Cometのような「大砲を1発もっている」というシンプルなヤツにしたほうが気楽そう。ただ、Mage Guildのランク上げは大変なんだよな・・・。

【セットアップ2】

省略。Restration Staff装備の、Healing Springs、Mutagenが主力の、なんちゃってヒーラー仕様です。テキトーです、テキトー。